もやしと鶏肉のあえもの

「日々のごはん」というカテゴリーで、ささやかな料理レシピを紹介してきました。世の中には、これでもかというほど料理レシピがたくさんあるので、今更わたしが何を言えましょう、という感じですので、料理レシピ+α な情報になっていればいいなと思いながらまとめました。

そうして、今日の主役は もやし です。

大家族にとって食費をいかにコスパ良く押さえるかというのは大きな問題だと思いますが、小家族には小家族なりのまた違う問題 というのが存在します。それが、「食材が傷む前に食べきらないといけない問題」、です。大家族の場合、多品目の食材を買っても、最後の最後で野菜炒めや味噌汁、カレーライスに混ぜてしまえば、案外なんとでも消費しきることができます。ところが小家族、または一人暮らしなどでは、買ってきた食材が使い切る前に腐る、傷む、仕方なく捨てる、といったことになりやすい。特に、冷凍できないもの、または、冷凍すると不味くなる食材について急いで食べきらないといけません。そのお悩み食材のひとつが、我が家にとっては もやし です。

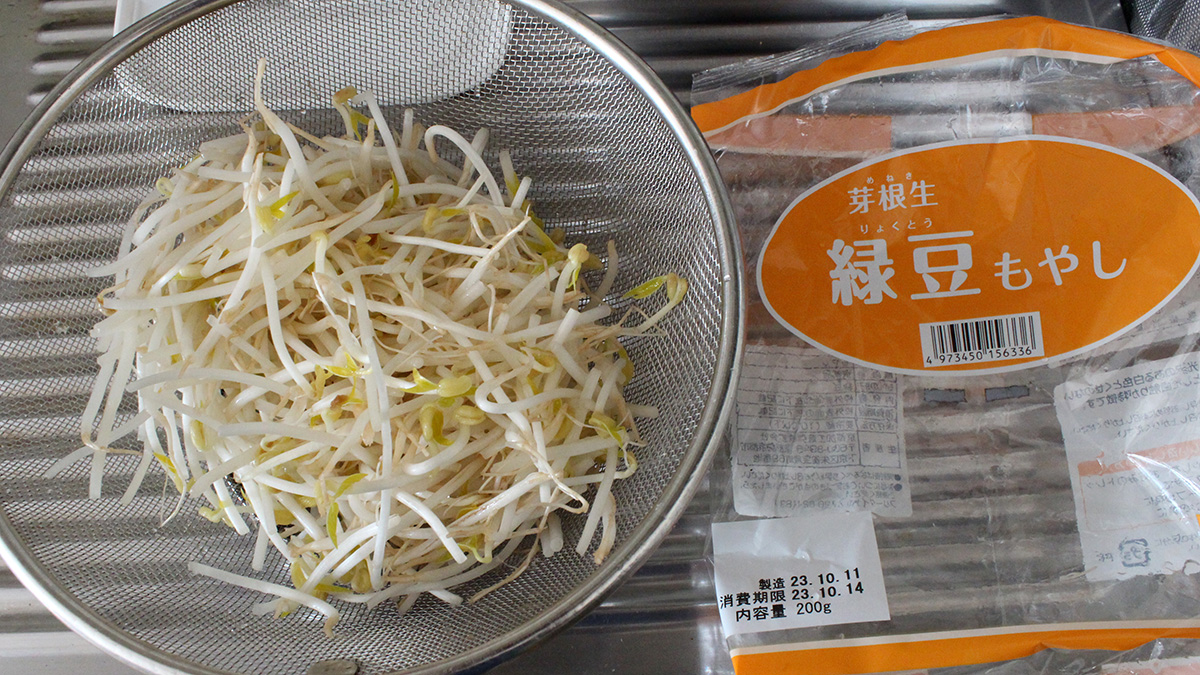

皆さん、もやしは何g入りか考えたことがありますか。200gも入っている んですよ!これを一人暮らしや、小家族で腐る前に食べきろうとすると、結構大変なんです(あくまでも、我が家の場合)。

もやしはすぐに傷みます。買って2日以内に調理しないと、2日目の夜くらいにはもう何となく酸味の香りが漂います。私は案外鈍感で気にならないほうですが、我が家には嗅覚過敏なムスメがいて、ちょっとでもおかしくなるとすぐクレームが出るので、1日使い忘れて臭いが出始めたら、時すでに遅し。安くてかさ増しに便利なもやしですが、我が家では、値段の割にはデリケートでちょっと気を使う食材 なのです。

そんなわけで、200g入りもやしを買うときは、朝ご飯のお味噌汁に20gほど入れ、夜は160gくらいをナムル(これを2食にわけて食べる)、翌朝もう一回20gほどを味噌汁にいれてなんとか完食。あるいは、朝ご飯のお味噌汁に20gほど入れ、夜ご飯でニラもやしにして180gを親子で食べきる、などなど、計画的にもやし頻度をあげた2日間を過ごさないといけません。とにかく、もやしが酸っぱい臭いを出す前に食べきることに気を使います。

もやしは冷凍できる、という話を聞いて、冷凍してみたこともあります。使えなくは無いのですが、冷凍庫から出してすぐフライパンに投入して完成した料理は、いつものパリッとしたもやしの美味しさとは違いました。炒めるのがいけないのかと、冷凍庫からそのまま味噌汁に入れてみたりもしました。繊維が冷凍で一度膨張して、解凍によって水をだすので、やはりちょっと「いつもの違う!」ということになり、細かいことに気がつくムスメから「なんか今日のモヤシ美味しくない」と指摘され(味覚過敏)、「もやしは腐るまえに食べきったほうがいい(あくまでも、我が家の場合)」という結論に落ち着きました。しかし、2日以内に美味しく食べきるというもやしプレッシャーからは解放されたい。そんな時に、「水につけて保存しておいたらよい」という話を聞いてやってみました。

買ってきたもやしを、洗います。

よく水を切ります。(本来は、臭いが気にならない場合や、もやしのパッケージに「洗いましょう」といった表記がない場合はそもそも、もやしを洗う必要は無いそうです。我が家には嗅覚敏感な者がいるので洗います)

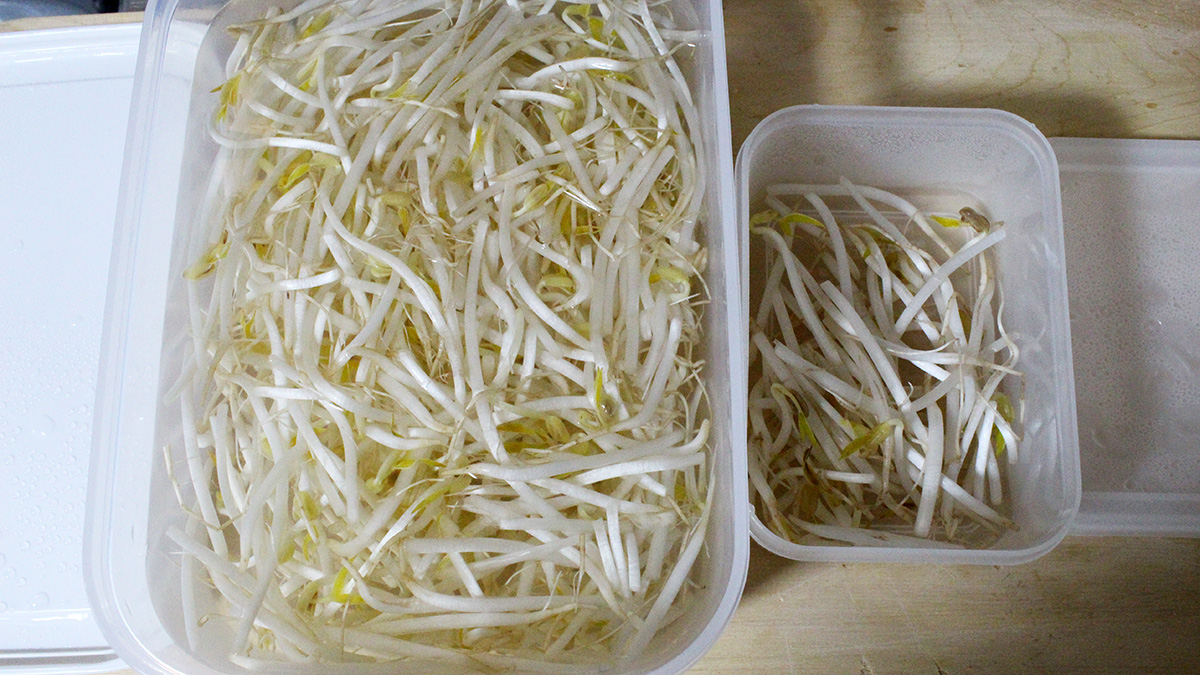

水をいれたタッパーと、入れていないタッパーに分け、数日の劣化具合を比べてみることにしました。これは購入日当日の作業です。

一日経ちました。水をつけたもやしと、そのまま保存したもやしの違いを見てみましょう。なんとなく水なしもやしのほうが、うっすらとひげ根が茶色くなってきているようには思いますが…

それでも、2日目のもやしには、大きな差はありませんでした。水ありもやしの水は、毎日交換します。

3日目。水なしもやし(右)が少々怪しくなってきました。

ずいぶん右側のもやしが弱ってきていることが判ります。水をつけていなかったもやしはここで脱落となりました。

今日は、水ありもやしの半分で、料理をします。

まず、1分ほどゆでます。「ほど」ですので、自分のお好きなゆで加減でどうぞ。ザルにあげてお湯をきって置いておきます。

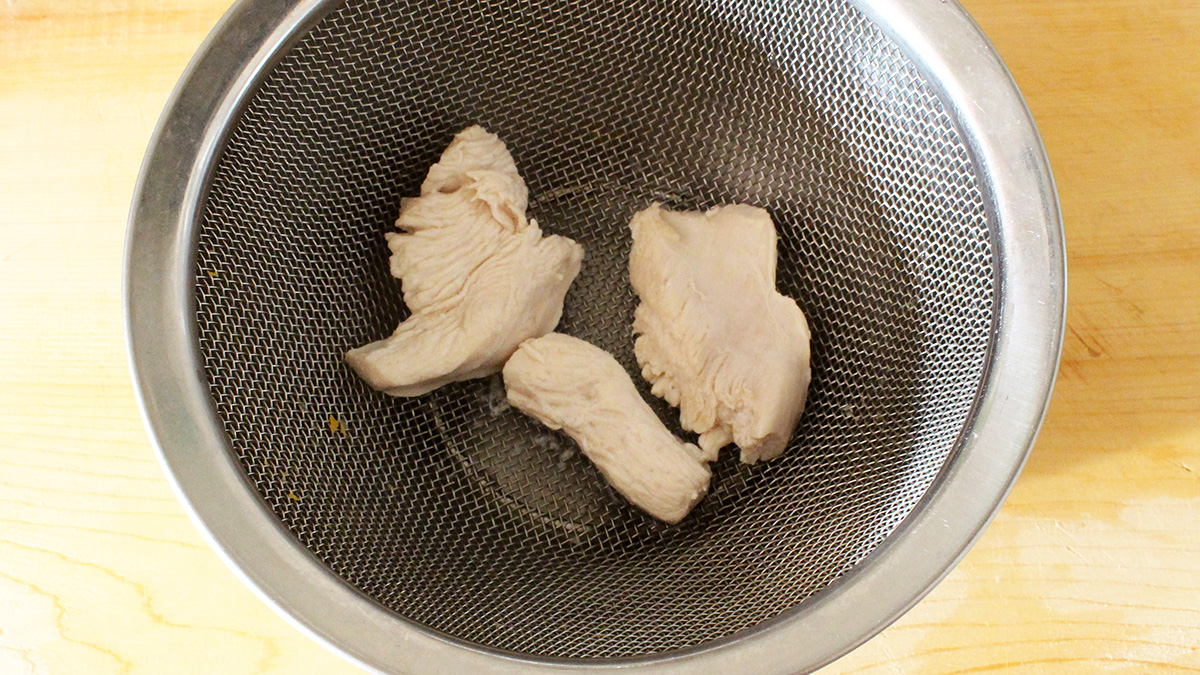

本日のサブ食材、とりむね肉。高級むね肉のささみを使ってもよいですが、むね肉のほうがコスパが良いのでむね肉を使います。

皮は最初によけておきます。これはそのまま冷凍して、たくさんたまったら使います。この話題はまたいつか別の機会に。

次に細かくカット。いつものように、小家族の我が家では1枚を一気に食べ切れないので、今回使用する分を避けた残りは、2回分のフライ用と、2回分の細切れにわけて冷凍保存します。

ラップで包んだあとでアルミホイルで包み、冷凍保存します。

今回調理する分は、1~2分、ゆでます。(実質1分)

1分でいいのか、と言われそうですが、薄めに切っているので大丈夫です。ゆで汁をそのままボウルなどにいれてしばらくほったらかしておき、予熱調理で肉の中まで火を入れます。心配な方は3分ほど茹でてください。

お湯にひたったむね肉と、ゆでたもやし

むね肉はしっかり湯を切って、

手でほぐします。

もやしとむね肉をボウルに入れます。調味料は、砂糖、しょうゆ、ごま油、梅干しです。

梅干しは、種をよけて細かく包丁でたたいています。普段から、買ってきた梅干しの半分はそのまま、残り半分は種をとって細かくして梅肉状態にしてあります。わざわざ梅肉チューブを買う必要はありません。梅肉チューブを作る作業員の時給、チューブのパッケージや箱のデザインなどにもお金がかかっていますから、そんな高級食材は買いません(笑)。梅干しを包丁で叩くだけのことは、料理のたびに毎回毎回は面倒なので、買った時にやっておきます。塩分がしっかり入っているので梅干しは腐りません。

まず、ボウルに梅干しを入れる。この梅干しの分量は好みです。酸っぱいのがお好きなら多めに、ほどほどならほどほどに。あとは、ごま油をたらり、砂糖少々、しょうゆ少々。わざわざ分量はここに書きません。分量通りに作っても、自分にとって美味しい配分ではないと思うので、どのくらいがちょうどよいかはご自身で何度も試して我が家の味というものを完成させてください…っていうのが本来の料理(調理)のような気がします。入れすぎるとあとから修正は難しいので、ちょっとずつちょっとずつ足していく、でいかがでしょう。

しかし、それではあまりにも突っぱねすぎと言われるかもしれないので、私がどんなふうに考えているかも書いておきます。まず、もやしがは水っぽさがあるので、油でしっかりコーティングさせたいので、ごま油は大さじ1~1.5(気持ち多め)、梅肉は娘が大好きで、少ない時に「梅干し比重が足りない!」とクレームがでるので(味覚にうるさい)割りと多めにいつも入れます。砂糖は醤油の辛さを和らげるために入れるので、醤油の分量より気持ち少なめにいれる程度です。醤油が大さじ1なら、砂糖は小さじ1くらい。こういった感じで、調味料の分量をメモや本の通りに真似るのではなく、自分なりに「これがこうだから自分はこうする」といった自分なりの理論を築きあげていことが料理の楽しさかなと思っています。煮物にはそれなりの分量の型があると思いますが、あえものやサラダなどまでガチガチに決まり通りにやらないほうがいいんじゃないかと思います。そもそも、梅干しの塩分濃度によっても、醤油の塩分をどこまで足したら美味しいかも変わってきます。そういえば、「ちょうどよい味付け」=「良い塩梅」と表現したりしますが、まさにうまい言葉ですね(笑)。

そんな感じで、ざっくりと作ったもやしのあえものが完成しました。

水につけて冷蔵保存したもやし、5日目。まだ白くつやつやしていますが、ひげ根は少し茶色になってきているので、本日味噌汁にいれて完食します。6日目、7日目…このあと実際にどこまで持つのかは調べていませんが、我が家の新しい結論としては、もやしは水につけて冷蔵保存して、毎日水を交換し、5日以内に食べきる、ということにしようかなと思います。

2日以内ルールから3日伸ばせるようになり、ちょっと嬉しかったのでご紹介してみました。そうは言ってもやはり植物なので、根っこをカットされてからの日数ができるだけ短い、最も美味しい時期に食べたいものですね。